Die frühe Entwicklung des Gehirns

Die Entwicklung des Gehirns beginnt im Mutterleib und dauert bis zum Lebensende an. Die einschneidendsten Veränderungen spielen sich aber in der Kindheit und Jugend ab. Bereits vor der Geburt sind die Nervenzellen gut entwickelt. Zwei Wochen nach der Empfängnis bildet sich das sogenannte Neuralrohr. Daraus gehen das Gehirn und das Rückenmark hervor. Nach der Geburt knüpfen die Nervenzellen laufend neue Verbindungen, ihr Netzwerk verdichtet sich.

Ein formbares Gehirn

Diese Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen verändern sich, wenn wir etwas mit unseren Sinnen wahrnehmen, mit unseren Mitmenschen sprechen und Emotionen erleben. Das Phänomen wird auch als «Plastizität des Gehirns» bezeichnet. Diese Fähigkeit bleibt das ganze Leben lang erhalten - vom Embryo bis ins Erwachsenenalter. Besonders «plastisch» oder formbar ist das Gehirn in den «kritischen» Phasen der kindlichen Hirnentwicklung. Das sind die Zeiten, in denen es uns besonders gut gelingt, bestimmte Fähigkeiten zu lernen. So gibt es beispielsweise ein kritisches Zeitfenster dafür, sich eine Sprache akzentfrei anzueignen. Grundsätzlich gilt: Je später man eine Sprache erlernt, desto unvollkommener wird man sie beherrschen.

Die Kehrseite der Medaille

Die Plastizität des Gehirns kann auch zum Problem werden, etwa in einem schädlichen Umfeld. Vor allem in den ersten Lebensjahren kann ununterbrochener und quälender chronischer Stress das Gehirn nachhaltig schädigen. Ein weiteres Beispiel für negative Auswirkungen von Plastizität sind Phantomschmerzen nach der Amputation einer Gliedmasse. In der Schweiz beschäftigen sich verschiedene Forschungseinrichtungen mit der Plastizität des Gehirns von gesunden Kindern und solchen, deren neuronale Entwicklung beeinträchtigt ist - etwa wegen einer Frühgeburt, vor- oder nachgeburtlichem Stress oder genetischen Abweichungen.

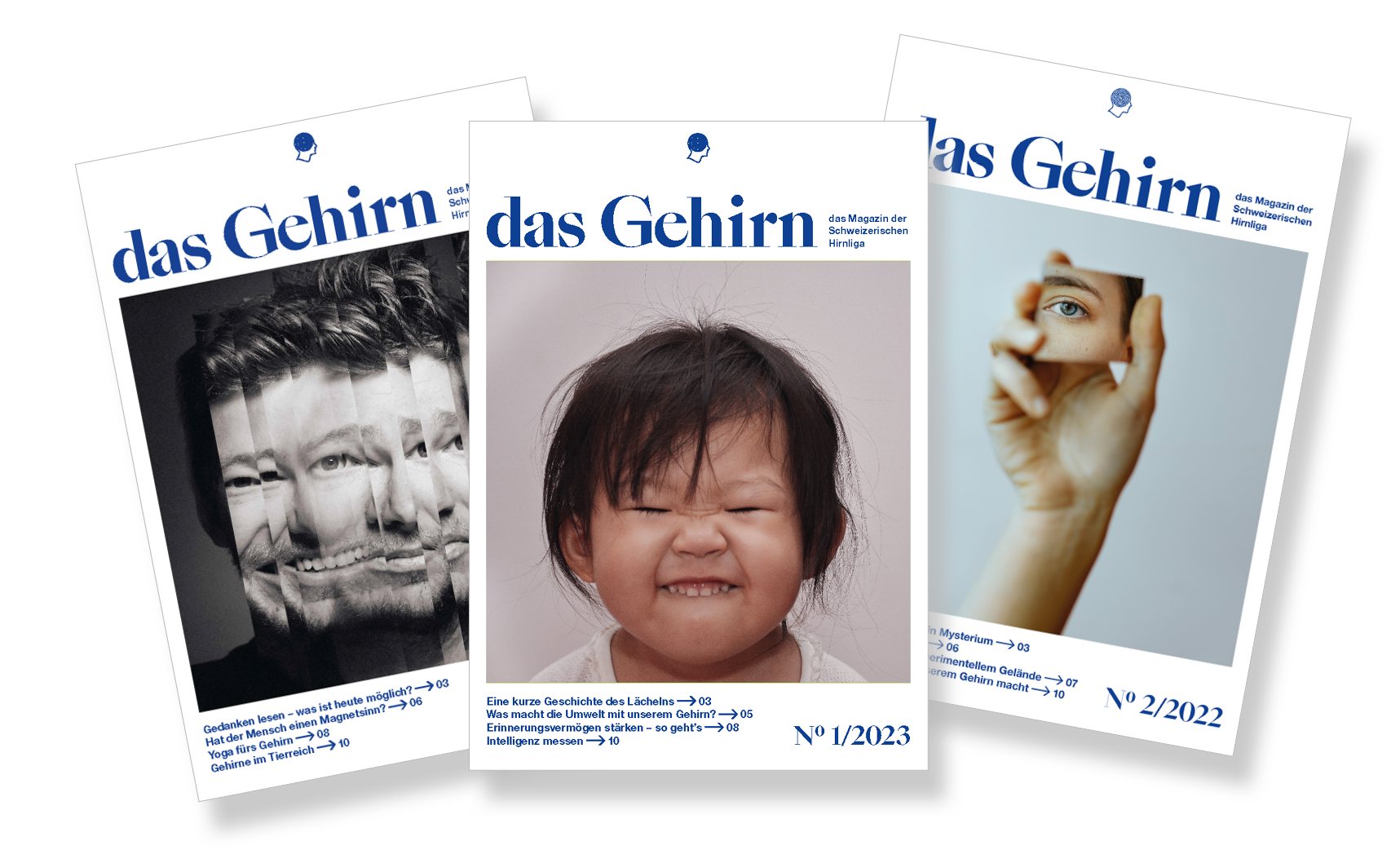

Emotionen wollen gelernt sein

In dem Masse, in dem sich das Gehirn aufbaut und wandelt, entwickelt das Kind gedankliche, emotionale und soziale Kompetenzen. Schon sehr bald bilden sich Fähigkeiten aus, die es ihm erlauben, seine Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und zu regulieren. Gesichtsausdrücke erkennt ein Kind ab dem ersten Lebensjahr. Mit sieben Monaten ist es bereits in der Lage, zwischen bestimmten Gefühlen zu unterscheiden. Was ist Wut, wie äussert sich Trauer? Ab einem Alter von zwei Jahren vermag ein Kind gewisse Emotionen einzuordnen: Es versteht, dass wir Gefühle nicht immer gleich stark erleben, und dass sie unterschiedliche Ursachen haben. Im Schulalter entwickelt es dann nach und nach Strategien, um seine Emotionen zu regulieren. Es lernt zum Beispiel, Frustration auszuhalten. Wie die emotionalen entfalten sich auch die sozialen Kompetenzen mehr und mehr. Sie erlauben es dem Kind, anderen Menschen Absichten, Meinungen und Wünsche zuzuschreiben. Im Alter von drei Jahren versteht ein Kind, dass verschiedene Menschen verschiedene Dinge wollen oder fühlen können. Mit vier bis fünf Jahren begreift es, dass Menschen nach ihren eigenen Weltbildern handeln, auch wenn ihre Gedanken nicht immer mit der Realität von anderen übereinstimmen.

Forschung von der Zelle bis zum Menschen

Wie Kinder sich diese Kompetenzen aneignen, wirkt sich darauf aus, wie sie später ihre Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen. Diese Zusammenhänge interessieren auch die Hirnforschung in der Schweiz. In der Genferseeregion wird vor allem daran gearbeitet, zu verstehen, wie sich emotionale und soziale Kompetenzen auf die schulische Leistung und das Sozialverhalten auswirken. Die Erforschung dieser Kompetenzen ermöglicht ein genaueres Verständnis von Entwicklungsstörungen wie z. B. dem Autismus. Autistische Kinder haben generell Mühe, die Absichten anderer Menschen zu verstehen und Gefühle auszudrücken und zu regulieren. Die Forschung geht auch der Frage nach, welche zellulär-molekularen Mechanismen die Gehirnentwicklung begleiten oder Entwicklungsstörungen bzw. -verzögerungen zugrunde liegen.