Physik ist nicht «Männersache»

Dieser Artikel stammt aus unserem Spendermagazin «das Gehirn». Unsere Zeitschrift «das Gehirn» erscheint viermal im Jahr und ist für Spenderinnen und Spender der Schweizerischen Hirnliga kostenlos. Lesen Sie weitere spannende Beiträge, indem Sie hier ein Probeexemplar bestellen.

Frauen sind Technik- und Zahlenmuffel. Zu diesem Schluss könnte man kommen, wenn man die Studienwahl anschaut: Der Frauenanteil an Schweizer Universitäten liegt in technischen Fächern wie Physik im Schnitt bei lediglich 32 Prozent, in geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen hingegen bei rund 74 Prozent, wie Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigen. Woran liegt das? Die Hirnforschung liefert Hinweise darauf, dass eine Kombination aus biologischen und kulturellen Faktoren zu diesem Ungleichgewicht führt.

Die Macht der Sozialisierung

Der einzige grob-anatomische Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen liegt in deren Grösse. Männliche Gehirne sind durchschnittlich elf Prozent grösser als weibliche – proportional zur Körpergrösse. Dieser Grössenunterschied beeinflusst, wie sich das Gehirn vernetzt. Voluminösere Gehirne haben mehr neuronale Vernetzungen zwischen den Hirnhälften, während kleinere Gehirne sich eher innerhalb der Hirnhälften vernetzen. Inwiefern dieser Unterschied an den geschlechtsspezifischen kognitiven Unterschieden beteiligt ist, wissen wir noch nicht.

Zahlreiche Forschungsergebnisse legen angeborene geschlechtsspezifische Unterschiede im Denken nahe oder beweisen diese sogar. Doch auch die Variabilität der kognitiven Fähigkeiten innerhalb der Geschlechter ist gross – und der Überlappungsbereich der kognitiven Fähigkeiten beim Geschlechtervergleich entsprechend umfangreich.

Ob sich die Gehirne von Männern und Frauen fundamental unterscheiden, ist dennoch in vielen Bereichen noch nicht geklärt. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass nicht nur biologische Faktoren, sondern auch Umwelteinflüsse, also kulturelle Erwartungen, Erziehung und Erfahrungen, das Gehirn beeinflussen. Dazu gehören auch die kulturell und gesellschaftlich vermittelten Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit – Gender genannt.

Ein Beispiel für die Wechselwirkung zwischen Biologie und Gender ist das weitverbreitete Geschlechtsstereotyp: Frauen sind sozial, Männer sind egoistisch. Für diese Klischees gibt es sowohl biologische als auch kulturelle Erklärungen. Einerseits aktiviert soziales Verhalten das Belohnungssystem im Gehirn bei Frauen messbar stärker als Egoismus. Bei Männern ist es genau umgekehrt.

Andererseits wird in vielen Kulturen erwartet, dass sich Frauen sozial zeigen und Männer sich eher durchsetzen. «Korrekte» Verhaltensmuster werden mit Lob und Anerkennung bestätigt. Da unser Gehirn sehr anpassungsfähig ist, ist es möglich, dass solche kulturellen Erwartungen die Gehirnstruktur verändern.

Physikunterricht geht an Mädchen vorbei

In der Forschung ist man sich einig: Zwischen den Geschlechtern gibt es keine Intelligenzunterschiede. In punkto Lernprozess geht man aber davon aus, dass biologische und soziale Faktoren kombiniert zu Unterschieden führen können, wie Elsbeth Stern, Lernforscherin an der ETH Zürich anlässlich der Woche des Gehirns 2020 sagte. Die Ergebnisse einer Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit Architekturstudierenden lässt beispielsweise vermuten, dass die räumlich-visuellen Kompetenzen bei Männern besser sind als bei Frauen. In einem Perspektiventest zu Studienbeginn schnitten sie besser ab als Frauen, obwohl diese im allgemeinen Intelligenztest besser waren.

Stern betont, dass die Unterrichtsgestaltung – gerade bei mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern – für den Erwerb von Kompetenzen und für die spätere Karrierewahl entscheidend ist. In einer Studie von 2016 untersuchte sie zusammen mit Sarah Hofer die Physikleistungen von Schweizer Gymnasiastinnen. Bei vielen zeigte sich ein Ungleichgewicht zwischen dem intellektuellen Potenzial und den erzielten Physiknoten, gepaart mit Desinteresse und geringer Selbsteinschätzung. Daraus schliessen die Forscherinnen, dass Fächer wie Physik verständnisorientierter und bereits in der Primarschule unterrichtet werden müssten, wenn mehr Mädchen erreicht werden sollen.

Die Macht der Selbsteinschätzung

Dass auch die Selbsteinschätzung bei schulischen Leistungen entscheidend sein kann, zeigt eine 2006 veröffentlichte Studie von Ilan Dar-Nimrod und Steven Heine. Die Forscher liessen zwei Gruppen von Studentinnen einen Mathematiktest absolvieren. Zuvor lasen alle eine von zwei erfundenen wissenschaftlichen Studien: Die eine Studie kam zum Resultat, dass Frauen und Männer mathematisch gleich veranlagt sind, die zweite berichtete von vermeintlich besseren Mathematik-Veranlagungen bei Männern. Die Studentinnen, die über unterschiedliche Veranlagungen zwischen den Geschlechtern gelesen hatten, schnitten im anschliessenden Mathematiktest schlechter ab.

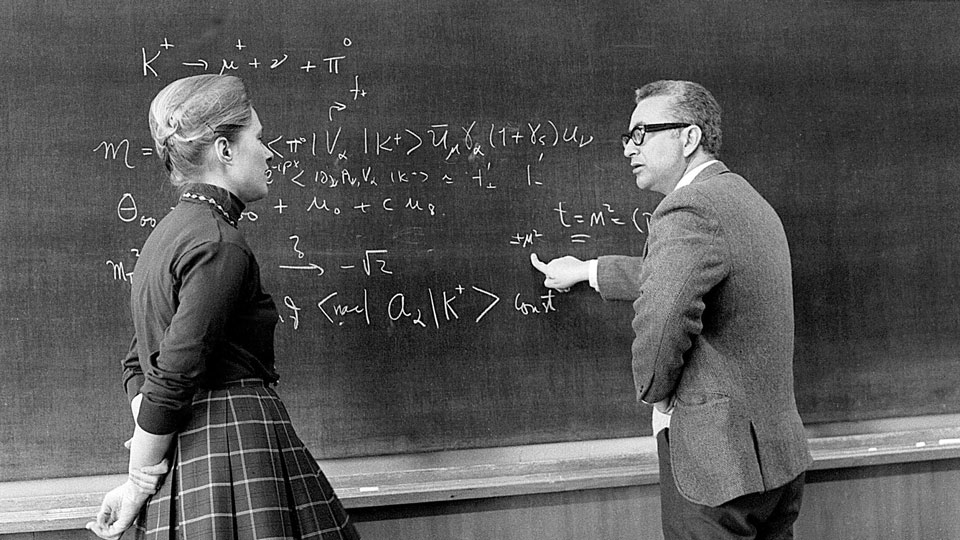

Die Selbsteinschätzung und soziale Erwartungen sind also zentral. Physikerinnen wie die Cern-Forscherin Mary Katharine Gaillard, die auf unserem Titelbild abgebildet ist, sind deshalb unersetzliche Rollenvorbilder. Die viel zu selten gezeigt werden.